Voyager en train entre Paris et Bruxelles est aujourd’hui presqu’un jeu d’enfant. Une vingtaine de trains font, chaque jour, la jonction entre les deux capitales. Les directs « Eurostar » quotidiens demandent moins de 1h30 (record 1h22) de temps de trajet. Le « TGV Inoui », via Lille, nécessite environ 2h15, avec correspondance à Lille Flandre/Europe. Avec le train à bas prix « Ouigo », via Quévy, il faut, depuis le 18 décembre 2024, environ 3 heures pour effectuer la liaison via le réseau classique, avec arrêts intermédiaires à Mons, Aulnoye-Aimeries et Creil. Un bond en arrière dans l’histoire ferroviaire nous dépose en juin 1846, au temps où le train à traction vapeur mettait 12h30 d’une capitale à l’autre… Plus tard, les Trans-Europe-Express (TEE) ont relié les deux villes dès les années 60. Des trains réguliers ont également fait la jonction entre Bruxelles et Paris. Points de passage frontaliers d’hier et d’aujourd’hui: Quévy, Quiévrain sur le réseau classique, Esplechin sur la Ligne à Grande Vitesse (LGV) 1. (Illustration Le Rail (1/07/1963)

La première jonction en train entre Paris et Bruxelles a été effectuée en 1842. A cette époque, les rails belges ont déjà atteint la frontière française: une jonction de 11 kilomètres existe entre Mouscron et Tourcoing, vers Lille. Une autre liaison est établie entre Mons et Valenciennes via Quiévrain. Mais, pour aller plus loin, vers Paris, l’infrastructure française n’est pas prête, par manque de budgets. Il faudra l’intervention du banquier James de Rothschild pour réaliser les chaînons manquants. Le 20 septembre 1845, la Compagnie privée du Chemin de Fer du Nord, qui exploitera, entre autres, le réseau ferroviaire du Nord de la France dont la ligne internationale via Lille, est ainsi créée par Rothschild. Les trains vont pouvoir rouler entre Paris et Bruxelles. Rothschild, fin homme d’affaires, a compris que la liaison internationale va devenir très porteuse!

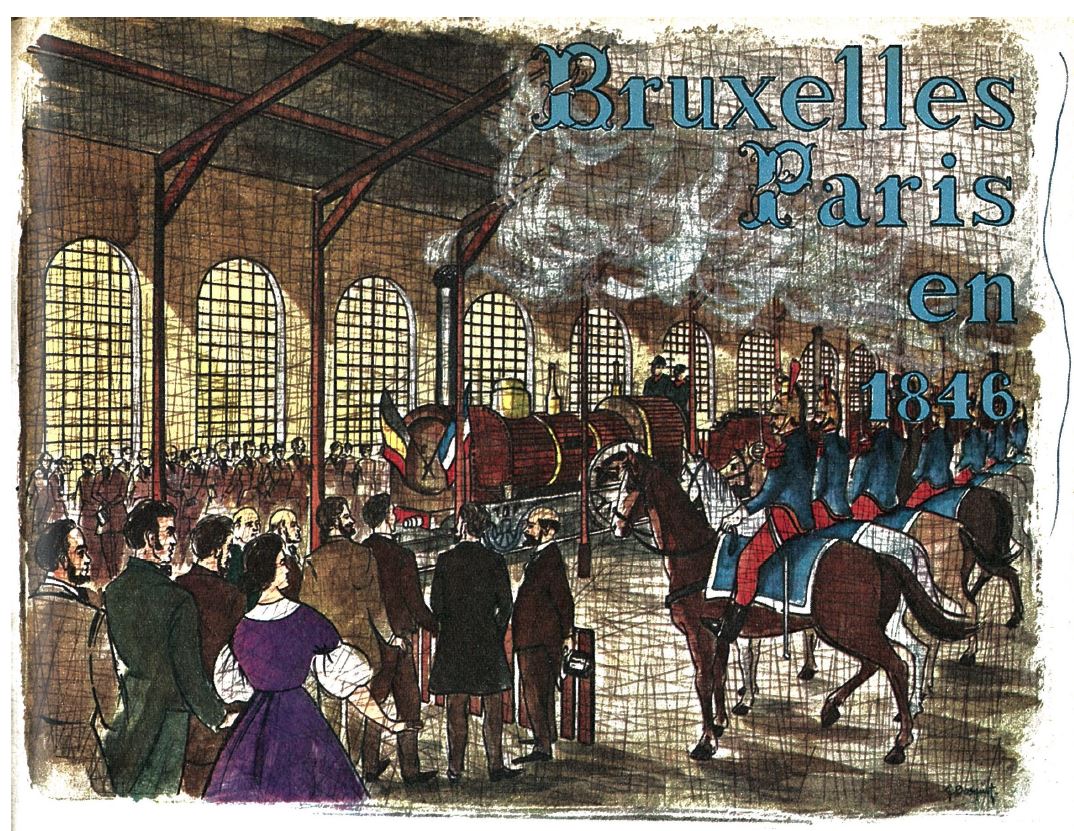

L’inauguration de la liaison internationale franco-belge est actée en juin 1846. Les premiers trains se lancent de Paris le 14 juin et font escale à Lille. La gare de départ est l’ancienne Gare du Nord: cette gare, jugée trop petite avec le temps, sera déconstruite et sa façade sera transférée à Lille. Elle est celle de l’actuelle gare actuelle de Lille-Flandres. Le 15 juin 1846 au petit matin, après banquets, fêtes et un repos bien mérité, les trains reprennent la route, via Gand et Malines, vers Bruxelles où ils arrivent vers 16 heures: de grandes festivités célébreront la concrétisation de la première jonction entre les deux capitales. Le lendemain, dès 2 heures du matin, un convoi repartira vers Paris via Mons et Valenciennes, via Quiévrain. Le trajet est plus court que celui via Lille. L’essai est réussi.

Dès juillet 1846, la liaison Paris-Bruxelles peut se faire en un seul jour, en 12h30 de trajet avec une quinzaine d’arrêts, le contrôle douanier et le changement de traction à la frontière. Des deux trains quotidiens dans chaque sens en 1846, le trafic évoluera à trois trains dans chaque sens en 1851, à quatre trains en 1853: 8 heures suffisaient alors pour rejoindre Paris en venant de Bruxelles, et vice-versa. Précisément, la ligne de l’Etat passe par Ruysbroeck, Hal, Braine-Le-Comte, Soignies, Mons, Saint-Ghislain, Quiévrain, Valenciennes, Douai, Arras, Amiens, Breteuil, Clermont, Creil, Beaumont, Pontoise et Saint-Denis.

Quelques grandes dates

- 7/08/1842 – Ouverture Mons – Quiévrain

- 14/11/1842 – Ouverture Valenciennes – Quiévrain

- 14/11/1842 – Ouverture Mouscron – Tourcoing

- 12/12/1857 – Mise en service par le Nord-Belge de la ligne Mons – Quévy (*)

- 9/09/1963 – La liaison Paris – Bruxelles est entièrement élecrifiée.

- 1982 – Electrification Lille – Mouscron

- 3/06/1984 – Fermeture voyageurs Blanc-Misseron – Quiévrain

- 6/04/1992 – Fermetures marchandises Blanc-Misseron – Quiévrain

- 2/05/1996 – Inauguration de la section Fretin (Fra) – Antoing, première traversée de la frontière franco-belge à 300 km/h.

- 14/12/1997. Ouverture Antoing – Hal, sur la LGV 1

Un troisième axe (*) entre Paris et Bruxelles va naître des œuvres du groupe de Rothschild qui va, via sa Compagnie du Nord-Belge, filiale de la Compagnie du Nord créée en 1855, prendre à bail la concession des lignes gérées jadis par la Compagnie du chemin de fer de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain. La ligne privée du Nord-Belge « Mons-Quévy », ouverte le 12 décembre 1857, se prolonge dès le 1er janvier 1858 en France vers Haumont, via l’axe de Haumont à Feignies. Le temps de trajet entre Bruxelles et Paris passe de 8 heures, via Quiévrain, à 6h15, via Quévy. Cette option de parcours permet, en effet, d’éviter un rebroussement chronophage à Valenciennes: la clairvoyance de Rothschild conduira à la mise rapide à double voie de sa nouvelle jonction entre Paris et Bruxelles via Creil et Saint-Quentin. Cette ligne est plus courte et, donc, plus efficace. La concurrence avec l’axe Mons-Quiévrain-Valenciennes-Amiens est ouverte tout autant, dont, que celle entre la Compagnie du Nord belge et l’Etat belge.

En 1896, les deux capitales sont reliées par douze trains quotidiens, sept via Quévy (ligne 96), cinq via Quiévrain (ligne 97). Le combat économique lancé entre les deux options va facilement tourner à l’avantage du secteur privé, la liaison via Quévy étant plus attractive en tarifs, horaires, confort, temps de parcours. Si les voyageurs ont encore le choix entre les deux axes au début de XXe siècle, celui de Quiévrain sera progressivement oublié au profit de celui via Quévy, où le temps de trajet passe sous les cinq heures au tournant du siècle. L’histoire donnera raison à cette option, qui sera, toutefois, un temps mise en question par l’arrivée des trains à grande vitesse en site propre via Antoing et Lille. Mais le retour, en décembre 2024, des trains internationaux à bas prix « Ouigo » via la ligne régulière via, donc, Mons, Quévy, Haumont redonnera raison à l’adéquation du « plan Rothschild » des années 1850.

Voitures de luxe

La Compagnie internationale des Wagons-Lits, créée en 1876, va grandir dans la spirale très porteuse de l’internationalisation du rail et de sa clientèle, notamment des hommes d’affaires qui souhaitent voyager vite et dans un confort optimisé. Cette Compagnie lance ainsi en 1896 des voitures de luxe sur l’axe Paris-Bruxelles: le trajet est ramené à 5h03, puis à 4h46. En 1923, 3h45 suffisent, sans arrêts intermédiaires. En 1927, « L’Etoile du Nord », train composé de voitures de luxe de 1re classe, boucle le trajet en 3h30, puis en 3h00. La vitesse est restée une composante indispensable. En 1937 arrivent des rapides assurés par des « Trains automoteurs rapides (TAR) ». La traction des trains réguliers sera assurée par des locomotives diesel de la SNCF dès 1938. L’ère du « Trans Europe Express (TEE) » est annoncée, faisant écho aux « (TAR) » diesel des années 30, entre Paris-Bruxelles et Amsterdam. En 1957, il existe trois liaisons rapides à 140 km/h entre les deux capitales: les rames automotrices diesel sont l’« Ile de France », « L’Etoile du Nord » et « L’Oiseau bleu ». La vitesse va se conjuguer avec le confort à bord de ces trains internationaux.

La Ligne Paris-Bruxelles, via Quévy donc, sera électrifiée et, dès le 9 septembre 1963, les autorails diesel seront remplacés par des convois tractés par des locomotives poly-tensions. Un TEE de nouvelle génération, électrique, est ainsi lancé, à 140 km/h, en 1964.

Des aménagements techniques inédits auront été nécessaires à Quévy en raison des tensions électriques différentes entre les réseaux français (25.000 volts alternatif) et belge (3.000 volts continu): Quévy deviendra ainsi une « gare commutable » permettant, avec une manœuvre du pantographe par le conducteur, de franchir la gare via le dispositif sans s’arrêter, tout en changeant de tension.

Le rideau tombera sur l’ère des « Trans Europe Express » à l’annonce de l’arrivée des « Trains à Grande Vitesse (TGV) » qui pousseront les TEE progressivement vers les livres d’histoire. La première liaison à grande vitesse entre Amsterdam et Paris via Bruxelles sera assurée le 2 juin 1996. La jonction Paris-Bruxelles via la LGV 1 par Antoing sera effectuée en 1h22, le record, en novembre 1997.

Trans Europe Express (TEE)

Le réseau pour voyageurs des Trans-Europe-Express (TEE), équipé de voitures de 1re classe de prestige, voiture-bar, restaurant…, a été mis en service le 2 juin 1957. Il entend répondre aux besoins d’une clientèle réclamant de plus en plus de rapidité et de confort. La vitesse peut atteindre les 200 km/h sur certains axes. Il a progressivement disparu dans les années 80, notamment sous la pression de la concurrence aérienne, au profit de trains InterCity (IC) et EuroCity (EC), reliant les grandes villes en Belgique et en Europe, et des trains à grandes vitesse (TGV).

Les TEE ont desservi l’axe Paris – Bruxelles:

- TEE Ile de France (Paris – Bruxelles – Amsterdam) 2/06/1957 – 28/05/1981.

- TEE Memling (Paris-Nord – Bruxelles) 29/09/1974 – 1/06/1984.

- TEE L’Oiseau Bleu (Paris – Saint-Quentin – Bruxelles) 2/09/1957 – 2/6/1984.

- TEE Rubens (Paris – Bruxelles) 29/09/1974 – 27/05/1987.

- TEE Watteau (Paris – Lille – Roubaix – Tourcoing (> 23/05/1993) / Paris – Bruxelles) 2/10/1978 – 26/05/1995.

L’ère de la grande vitesse

La SNCB a décidé dès les années 1980 de participer à la création du réseau à grande vitesse européen. La Belgique devenait ainsi un passage obligé, notamment, entre la France, les Pays-Bas, l’Allemagne. Sur les 314 kilomètres de lignes à grande vitesse (300 km/h) envisagés, 200 kilomètres ont dû être construits en site propre. La construction de la ligne LGV entre Bruxelles et la frontière française à Esplechin, vers Lille, se positionnait au centre du projet de grande vitesse qui relie la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. La construction de la LGV 1 entre Bruxelles et la frontière française sera réalisée en quatre ans et mise en service le 14 décembre 1997. Pendant les travaux de construction de la LGV 1, les TGV emprunteront, dès le 2 juin 1996, la ligne classique 96 par Quévy et la ligne 78 via Saint-Ghislain pour rejoindre la LGV Nord en France. La nouvelle ligne à grande vitesse absorbera progressivement le trafic international. Les autres trains internationaux ont vu leur suppression accélérée par la mise en service de la LGV Nord en France à partir de 1993 et de la LGV 1 en Belgique en 1996. Le dernier train classique Bruxelles-Paris via Quévy a circulé le 31 mai 1996. Un voyage d’adieux avait été organisé le 2 juin. Seuls, par après, quelques trains de nuit entre Paris et Amsterdam, via Bruxelles, emprunteront la ligne 96 via Quévy. Les années 2000 connaîtront le retour des trains de nuit entre Berlin et Paris, déviés par Bruxelles. La fin de ce service sera actée le 14 décembre 2008, ne laissant l’ancien axe ouvert qu’au trafic local ainsi qu’aux trains spéciaux, trains d’agence et de pèlerinage, avec changement de traction à Quévy.

Il faut aujourd’hui un peu plus de 1h20 (record 1h22) pour faire la jonction Paris – Bruxelles à grande vitesse avec l’Eurostar, qui a remplacé Thalys en 2023 après fusion. Cette liaison via la dorsale wallonne (Liège—Namur-Charleroi-Mons) s’était avérée peu rentable et fut supprimée en avril 2015. Mons a toutefois retrouvé une vocation internationale en 2024: des trains « EuroCity (EC) » ont fait la jonction entre Bruxelles et Paris, avec un seul arrêt, à Mons, du 24 juillet et le 8 septembre, à l’occasion des Jeux olympiques de Paris. Et, le 18 décembre 2024 un service des Ouigo trains classiques à bas prix a été lancé sur la ligne Paris-Bruxelles… via Quévy. Avec une petite pensée pour le Baron Rothschild?

Quiévrain… début et fin d’une courte époque

La gare de Quiévrain, située aujourd’hui au cul-de-sac de la ligne 97 venant de Mons et Saint-Ghislain, a connu de très grandes heures internationales. C’est par là que, le 16 juin 1846, le convoi qui avait fait la première jonction franco-belge la veille via Lille et Mouscron, était passé en direction de Paris.

Ligne du Midi

La première gare de Quiévrain a été construite en 1846, en point-frontière de la « Ligne du Midi », entre Bruxelles et la frontière franco-belge, inaugurée en 1842. Le bâtiment principal actuel abandonné et qui cherche désespérément un acquéreur et un projet, a été inauguré en 1866. Une vaste infrastructure ferroviaire allait voir le jour à Quiévrain, qui se mit ainsi au diapason du trafic transfrontalier en pleine expansion. Quiévrain, reliée au réseau « borain » via la ligne 97 (Saint-Ghislain – Mons) et la ligne 98 via Elouges, allait perdre le contact dès 1961 avec la « 98 », les charbonnages étant engagés sur la voie de la fermeture. La liaison transfrontalière de la ligne 97 allait, elle aussi, subir la fermeture du trafic des voyageurs vers la France en 1984, des marchandises en 1992. La voie a été déferrée sur quelques centaines de mètres, jusqu’au point-frontière de Blanc-Misseron (Fra). En 1995, la ligne 97, mise à voie unique, était électrifiée entre Saint-Ghislain et Quiévrain où les quais furent modernisés mais où le bâtiment principal fut dans le même temps fermé aux voyageurs et remplacé par un éphémère local provisoire. De nombreux projets de liaison entre Quiévrain et Valenciennes ont été évoqués, espérés, des consultations ont eu lieu en Belgique, en France, des études techniques ont été lancées. En vain. Quiévrain, gare-fantôme est restée cul-de-sac, au bout de la ligne 97.

Rothschild, l’homme d’affaires

Que s’est-il donc passé pour pousser dans l’oubli la gare internationale de Quiévrain et son trafic franco-belge? Il faut remonter aux années 1850, quand le Baron James de Rothschild (1792 – 1868), banquier allemand, prend le contrôle à bail de la Compagnie de Mons à Hautmont de la Compagnie de Saint-Ghislain. L’homme d’affaire, patron de la Compagnie du Chemin de Fer du Nord, s’était donné pour mission d’exploiter la concession par l’État des lignes de Paris à la frontière belge par Lille et par Valenciennes. Cette compagnie, qui sera une des composantes de la SNCF à sa création en 1938, sera établi en Belgique, en tant que filiale de la Compagnie du Nord, en Compagnie du Nord-Belge qui exploitera les chemins de fer en Wallonie dès 1855. Elle géra l’exploitation des lignes Hautmont – Mons (l. 96), Jeaumont – Charleroi (L. 130 A), Givet – Dinant -Namur (L. 154) et Namur – Liège (Longdoz) (L 125). Le Nord-Belge fut nationalisé en 1940.

Rothschild (Photo Wikipédia), donc, en visionnaire entreprenant, lance très vite ses rails vers la France, via Haumont et… Quévy. L’itinéraire, via Creil, Saint-Quentin, est plus court et se positionne tout de suite en concurrent à la liaison via Quiévrain, Valenciennes et Amiens. Rothschild va plus loin et profite de l’ouverture d’une ligne entre Frameries et Saint-Ghislain et d’une autre entre Thulin et Dour pour se connecter au transport du charbon du Borinage qu’il va expédier en France via le canal Mons-Condé et via sa ligne Mons-Quévy-Aulnoye… Fin 1857, la concurrence entre les deux axes ferroviaires internationaux est ouverte mais on sent très vite que la ligne « privée » de Rothschild, entre Bruxelles et Paris, plus courte, est donc plus rapide, plus confortable, plus séduisante. Le trafic international via la ligne du Nord-Belge va grignoter celui de la ligne de l’Etat via Quiévrain. En 1923, on compte trois relations directes via Quiévrain entre Bruxelles et Paris, avec un rebroussement à Valenciennes: huit heures de trajet. Les jonctions via Quévy, cinq par jour, s’opèrent en 4h15. En 1939, les autorités françaises décident de regrouper au maximum les jonctions franco-belges en un nombre limités de points: Quiévrain n’est pas retenue, le trafic transfrontalier en est interrompu. 1940: le Nord-Belge est repris par l’Etat, qui met la priorité sur Quévy. La ligne 96 va bénéficier d’investissements importants et sera électrifiée en 1963. La gare de Quévy sera, quant à elle, équipée d’un indispensable dispositif de commutation du courant entre 1.500 volts continu du réseau belge est les 25.000 volts alternatif monophasé du réseau français.

Point-frontière oublié

Le trafic transfrontalier va s’étioler entre Quiévrain avec correspondance vers Blanc-Misseron. En 1970, la SNCF met sa ligne vers Valenciennes à voie unique, le trafic étant devenu très modeste. En 1980, trois trains font encore la jonction, notamment pour le transport des travailleurs des entreprises transfrontalières. Des convois de marchandises venant de France transitent encore par là en direction du Port d’Anvers (que l’on retrouvera dans les discussions exploratoires et néanmoins stériles des années 2000…) Le point-frontière à Quiévrain-gare sera fermé le 3 novembre 1988.

Et pourtant… un projet semble avoir existé dans les tiroirs de la SNCB pour rétablir une liaison « IC » Bruxelles-Mons-Quiévrain-Valenciennes. L’électrification imaginée en Belgique n’a jamais été concrétisée en France, la liaison étant estimée non-rentable. Une des options nourries en France était celle du tramway de Valenciennes arrivant en gare de Quiévrain. Les bus français « Transvilles », via Saint-Saulve, Onnaing, Quarouble, Quiévrechain et Crespin ont eu la priorité. L’intérêt des entreprises nordistes, celui du port d’Anvers, notamment, pour une réouverture « internationale » de la ligne 97 aux marchandises n’a pas suffisamment pesé dans la balance des éco-marchandages en haut lieu.

- On évoquera, par ailleurs, l’existence de la ligne 98a, créée en Dour et Roisin-Autreppe, au cœur du Haut-Pays, et dont la vocation première, dès sa création en 1882, était de relier la Belgique à la France via Bavay. Déjà, au premier conflit mondial, la trafic international « direct » avait été mis en veilleuse par les Français. La deuxième guerre mondiale a sonné définitivement le glas sur cet axe bucolique dont la voie français fut déferrée.

N’avait-on pourtant pas, un jour de beau temps à Quiévrain, évoqué une reprise du trafic franco-belge du fret pendant la nuit, accompagné dans un deuxième temps d’une reprise du trafic des voyageurs pendant la journée…? Mais le butoir du cul-de-sac de la voie unique de la ligne 97 est toujours bien là, embroussaillé, à rêver d’illusoires temps meilleurs…